どうもメガネです。

ノートパソコンとデスクトップを並べて使う人って結構いると思うんですが、そういうときってマウスとかキーボードとかどうしてますか?

個人的にいままではそれぞれ二つ用意して使ってたんですが、場所取り過ぎてちょっときつくなってきたので、引き出しにある部品で自作します。

回路構成

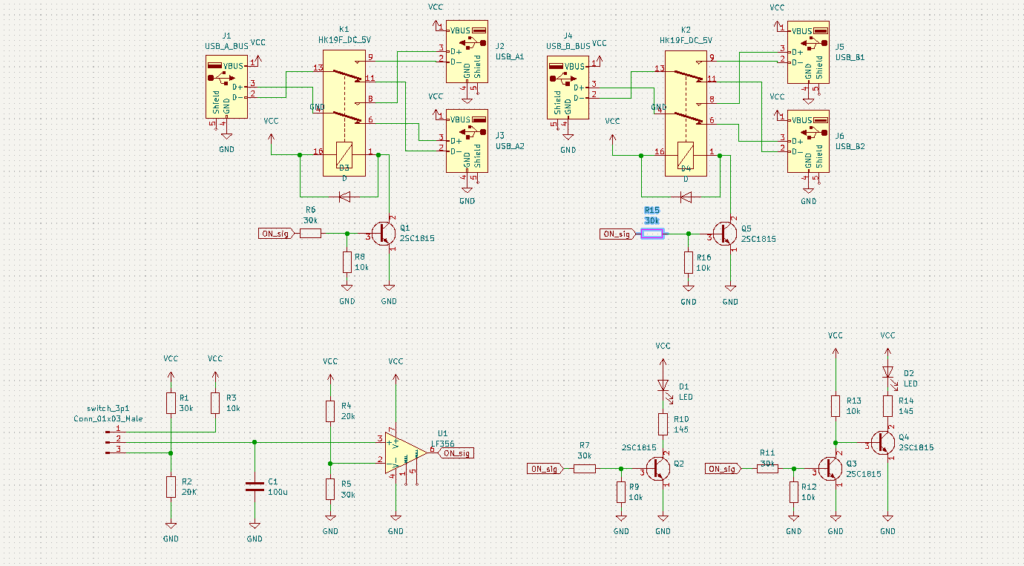

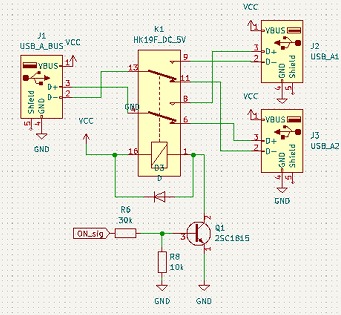

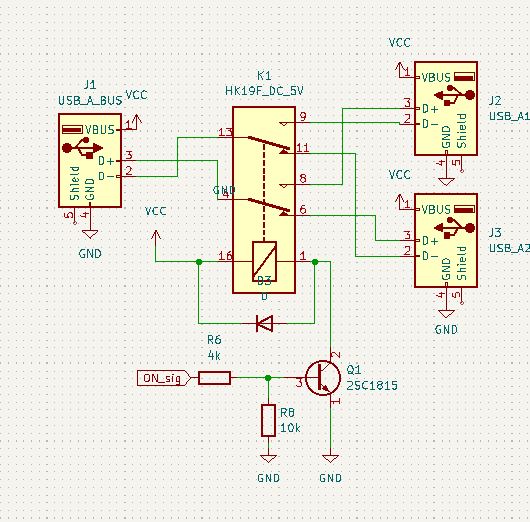

回路はリレーで経路を直接切り替える一番単純なものにしました。

USBドライバICもあるみたいなんですが、USBハブを作りたいわけではなく(一つのキーボードで複数機器動いたら困る)、単純に使い分けがしたいだけなので結局こういう風に落ち着く気がします。

半導体でやる方法もあると思いますが、基本的に動けばいい派なので今回は簡潔に作ります。

回路図は以下の通り。

上記の回路はトグルスイッチの信号をもとにC1815でリレーをドライブするものです。

(C1815は最近廃盤になった?らしいですが、やっぱ適当に使えるトランジスタランキング上位だよね。)

たた単純に切り替えるだけだとつまらないので、リレーが「カチッ」となるようにしました。

具体的にはリレーのドライブ信号をコンパレータ動作を行うオペアンプへ入力し、ディレイを設ける、といった感じ。

オペアンプにはLF356を用います。

1路のトグルスイッチからの入力を、CR直列回路を介してオペアンプに入力します。オペアンプ入力端子にコンデンサついてるのはすごい嫌な感じですが、この使い方なら特に問題ナス!

ON -> OFF 、OFF ->ON の両方で時間をそろえたかったので少し工夫。CRの時定数は行きも帰りも1秒になるように、2つずつ回路を用意しています。

一応LTspiceで1秒でリレーが作動することは確認しました。

LF356の入力端子側には電流がいかないのでほぼシミュレーション通りになってくれるはず。

確認用のLEDも欲しかったので通常の点灯回路とNOTをかました点灯回路の二つを用意しました。

本来30mAぐらい必要な砲弾型LEDですが、実際15mAくらいで十分だと思うので抵抗値は大きめのやつにしました。

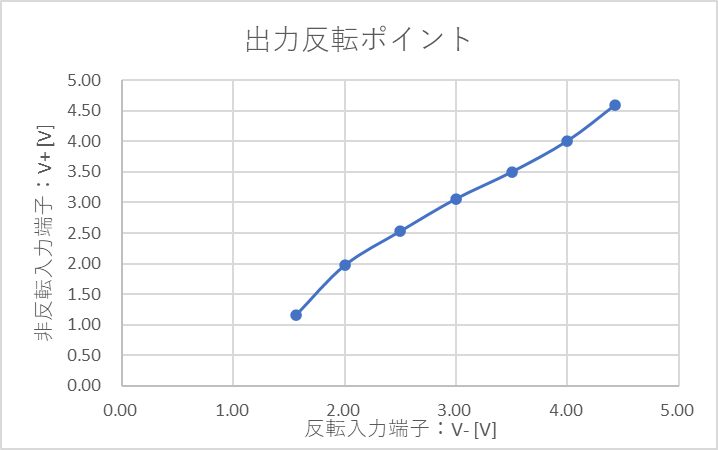

両電源オペアンプを単電源で使用する際の問題点

じゃんじゃんお金を使うならDCDCコンバータとかで任意の電圧を用意するんですけど、そういう感じなないときはだいたい5Vで共通にしたりすると思います。

なんですが、今回コンパレータに使用するオペアンプLF356が両電源用なんですよね、、、、しかも電圧高め。。。う~ん。

単電源でも行けるかと思いましたが、やっぱり問題発生。

よくある「入力端子が受け付ける電圧範囲が制限される」というやつですね。

LF356の最低VCCは5Vなので、ぎりぎりすぎると素子の動作に支障をきたしますね。。。

問題なく使える範囲を探す

今回はコンパレータとして使うので、非反転入力端子よりも反転入力端子の電圧が低ければHigh、逆ならLowを出力してくれるなら正常に使えるわけです。

なので正しい応答ができる入力電圧の範囲に制限しようと思います。

「コンパレータが正常に動作している」というのは、電源電圧をある一定値(今回5V)に保ったある点において、V-端子の電圧よりV+の電圧が高くなった瞬間に出力が変化する、ということだと思うので、これを調べてみます。

反転入力端子の電圧を最初に決め、非反転入力端子の電圧を少しずつ大きくして出力の変化が起こる点をプロットします。

V-端子とV+端子の電圧がほぼ同じなら、正しい動作といえます。結果は以下の通り。

LF356を5Vで使用する場合は、反転入力端子の基準電位を2V~4Vの範囲に設定してやると正しく出力が変化しそうです。

今回は3Vに設定しました。

部品決め

部品を決めていきます。Amazonで発注しやすいやつを選びました。

Amazonはまとめ買いばっかりになるからちょっと高くなっちゃうよね。

後々使う場合はかなり安いんですけどね。。。

作って思ったけど、やっぱ両面基盤で分かりやすく実装するのがいいな。。。。

まぁ、こんなにいらんって両入ってるけど、、、

HK19Fは中華性では割と有名なリレーっぽいですが、価格が安くてお勧めです。(リレーって案外たけぇ)

LEDは多分あるやろ。

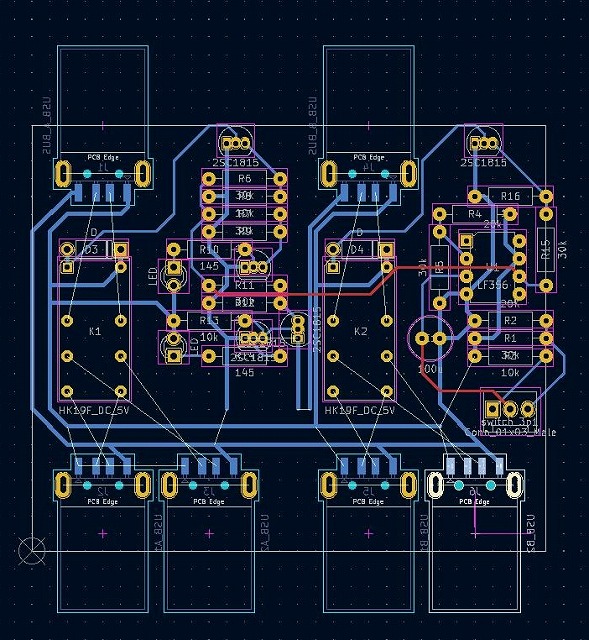

配置決め

USBの配線は結構細かくルールが決まっているらしく、データバスのラインは30cm以内、D+およびD-の経路差は2.5mm以内、となっているみたい?です。

が、ユニバーサル基板に組む時点でその辺は終わってるので無視することにします。

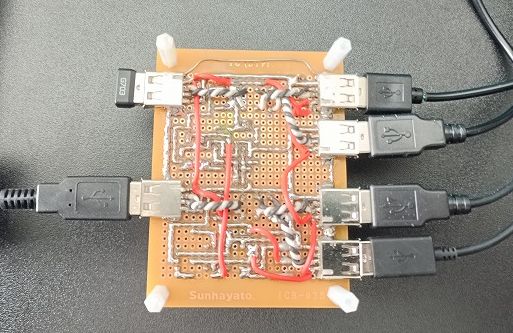

差動ペアだけはよって空中配線することにします。

配線図は以下の感じ。

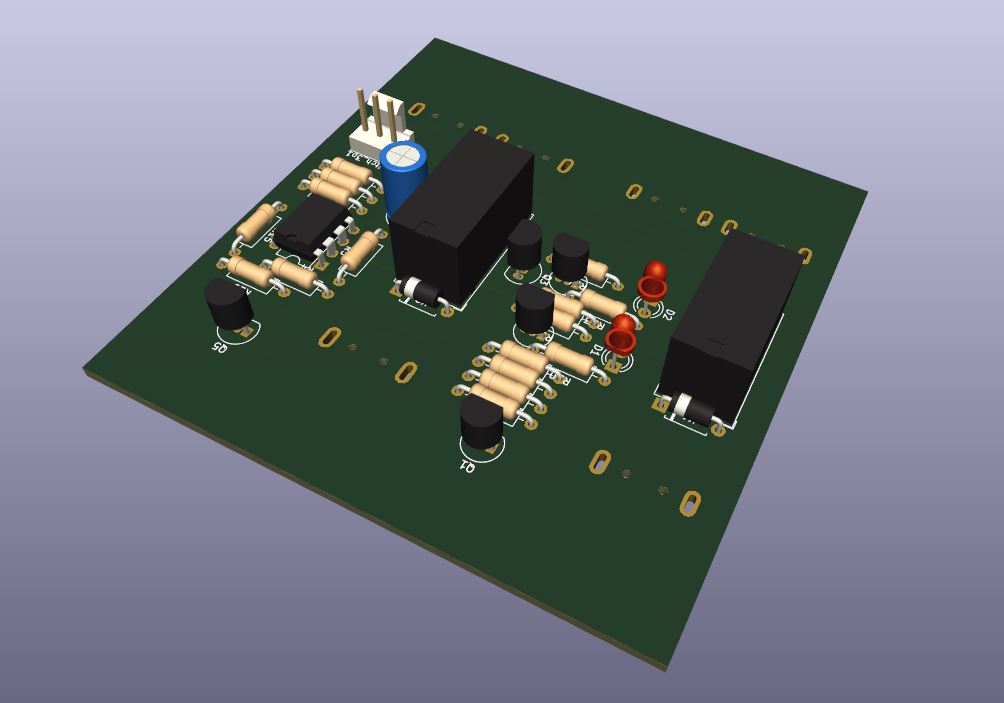

完成モデルは以下のようなイメージ。

全部THTだけど小さめの基盤で行けそう。

LEDがリレーの影になるのが残念ですが、今回使うUSBタイプAのメス端子が挿入タイプじゃないので仕方ないぜ。

実機製作

次にユニバーサル基板に配線していきます。

今回上記の配線図、3DモデルKiCadで作ったのですが、基板発注しない人でも使い方覚えておくのは大いにありですね。

ユニバーサル基板の配線を考えるのが楽になった気がします。

自動配線ツールなどもあるらしいので興味ある人はやってみるといいかも。

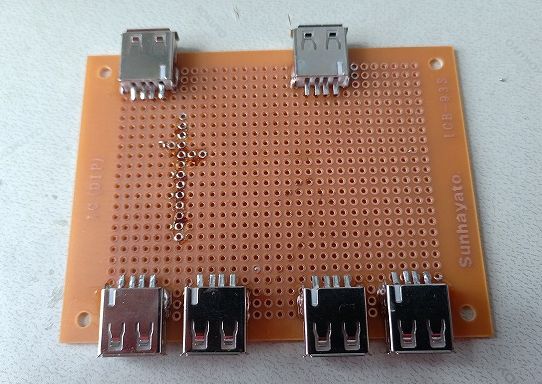

USB端子を基板表面にランドに直付けする(お勧めしない!)

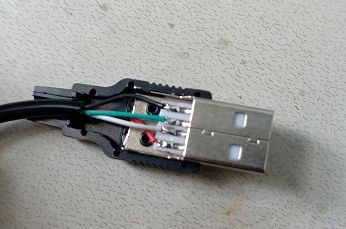

今回は手元にあった以下のUSB端子をランドに直付けします。

側面とかをヤスリなどで削って傷をつければ簡単にはんだ付けできます。

クソ安いのでお勧め。

今回はマウスとキーボードの2つを、2つの機器で使い分けたかったので計6つ使いました。

以下のような感じ。

う~ん、接続数だけ端子使うのはちょっと変だなぁ、、、w

今回実装用じゃないUSBのやつを無理やりつけたんですが、正直めっちゃ微妙。金属全体が温まるまで時間かかるし、あったまると中のプラスチックまで解けるんですよね。。。

以下のようなちゃんとしたやつを買った方が絶対いい。

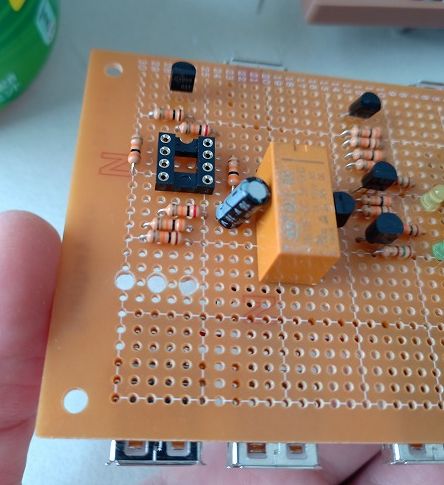

引き続き部品を載せていきます。

丁寧目にはんだ付けを行っていきます。

ん?

反転してるぅうううううううううううう

マジ最悪、半日無駄になったわ。

見やすいように~とか言ってわざわざ設計ソフトで表示させたのに、すでに反転されてるB面表示を脳内で反転してしもうたわ、、、、、

結局部品が刺さってる向き間違ってるぜ。。。残念。。。

再度作成

基板の表裏のミスなんとかして直せるかなぁ~と思ったんですが、無理ですね。

抵抗ならともかくICは左右非対称なので無理でした。

作り直しするしかねぇ。。。

実機の部品とパターンの一致が取れていないわけなので、結局基盤を作り直すか配置をやり直すかになっちゃうねぇ、、、

とりあえず最初から作り直しました。

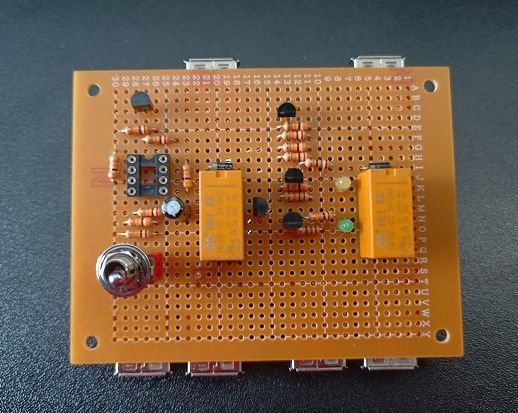

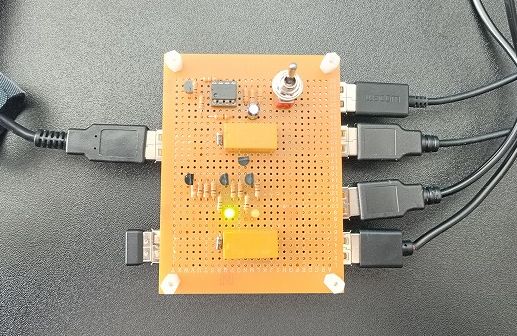

完成☆

わりと3Dモデル通りですね。

スイッチはトグルスイッチの足を基板に穴をあけて通しました。

力をかけたら基盤が割れると思いますが、まぁ、そんな力かけないからええよ。

USBケーブルを自作する

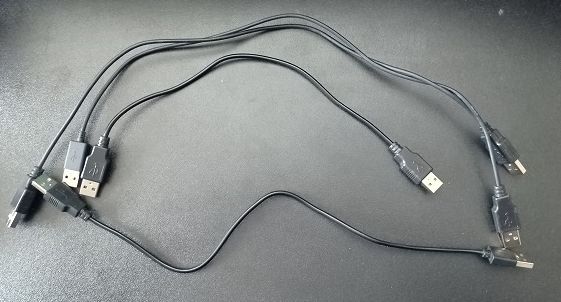

次にUSBケーブルを自作します。

破壊したMicroBのケーブルなんて使い道ねぇなと思ったけど、捨てなくてよかったですね。

シールド線って案外高いんで助かった。

相変わらず、この価格で商品を提供できるってマジですごいと思う。どういうビジネスモデルしてるんや。。。。。

USBのオス端子ですが、マイナスドライバーなどで白い樹脂部分を正面から押してやると簡単に外れます。

外さないと金属が熱を伝えてはんだ付け中にぐちゃぐちゃに溶ける場合があるので注意。

シールドアースを金属シェルに接続する際にプラスチックがでろでろになる。。。

ちょっと力いれたらちぎれそうだな。

4本作りました。

動作テスト

う~ん、リレーが動かない。w

LEDは問題なし。

原因調べたんですが、誤作動防止のベースーエミッタ間抵抗の値をミスってました。

今回のLF356の出力電圧は、5V使用時に 0 - 3.6[V]でスイングするので、これだとベース電位が低すぎて全然電流せなかったみたい。

以下のように変更。

今回のリレーHK19Fは100mAくらいで?動作するっぽかったので、これで問題なさそう。

結局在庫尽きてC1959でドライブしてますが、スイッチング用途なので問題ナス。(ちょっともったいない)

動作テスト(再)

問題なく動きました。

回路は異常なし。

基板表面は以下のような感じ。

割ときれいに収まりました。ちょっと配線多いけどセレクタなので仕方ない。

基板裏面は空中配線だぞ☆(気持ちばかりのツイストペア)

ちゃんと切替できました。Delayも入れてるのでリレー音ちゃんと聞こえます。

1秒ぴったりは無理だったけどね。ON/OFF対称にしたかったかな。

これで数か月前に作ったウンコセレクタからおさらばだぜ。

まとめ

以上、USBセレクタを作りました。

あると意外に便利、でも買うと意外に高額。(通信速度などがしっかりしてるからだとは思うけど。)

案外簡単に作れるので試してみてはいかがでしょうか。

またなんか必要になったら作ってみようと思います。