皆さんはラジコンで遊んだことはあるでしょうか・・・?

僕はあります。

幼少期のほとんどを、ラジコンと共に過ごしました。

ラジコンに没頭した子供時代

今思うと2009年から2015年ぐらいの間はラジコン黄金期、だったような気がします。(主観)

僕たちの親の世代ほどラジコンが高価なものではなく、お年玉をためれば買えるレベルの価格設定。

おもちゃ屋さんやスーパーに行けばラジコンが山のように積んでありました。

今ほどスマホやインターネット文化が普及していなかったというのもありますが、それにしてもずいぶんたくさんの種類のラジコンが販売されていた記憶があります。

僕は大体お年玉をラジコンを買って使い果たしていたので、割と何でも触れた気がします。

当時はバギー、ヘリコプター、戦車、ホバークラフト、クローラー、ショベルカーあたりで遊んでいました。

なんでそんなにたくさんのラジコンをそろえるのかと、思う方は多いでしょう。かくいう僕も、お年玉を使い果たしてラジコンを買うたびに「1台持っていれば十分でしょ」とよく言われていました。

でも実際、これがなかなか難しんですよね。。。

1つ持ってしまうと、よりパワーのあるもの、もっとすごいものが欲しくなる。

今持っているこのラジコンよりも、もっと自分を満足させられるラジコンがどこかにあるはず。

そんな欲望を捨てきれずにどんどん新しいラジコンが増えていきました。

ただそんなことが無限に続くわけもなく、最終的にはホビーラジコンにたどり着くことで、お年玉無限消費の旅は終わりました。

ホビーラジコンというのは、子供が安全に遊べる限界を超えている、大人も楽しめるような本格的なラジコンを指します。

明確な定義はないと思いますが、パーツ交換ができたり、小さなエンジンが載っていたりと、価格も性能も控えめな「トイラジコン」とは一線画す存在なので、呼び方が変えられているケースがある気がします。

最終的に僕は「プラズマエッジ」というバギーと、「ランチアデルタ(XV-01)」という2つのホビーラジコンを購入し、3年程度遊びに遊びました。

ただそのあとは、案外あっけなくラジコンから離れてしましました。

たぶん、行きつくところまで行ってしまったから、だったんじゃないかと思います。

結局、他に目を向ければきりがなく、

自分を100%満たしてくれるラジコンなんて言うものは存在しないんだな~ということに、子供ながらに感じ取ったんじゃないかと思います。

でも、今大人になって改めて当時の欲望について考えてみると、こう思うんですよね。

なければ、作ればいいのでは、と。

ラジコンを分解して仕組みを学ぶ

それじゃぁ作るぞ~、、、と一気に始めてしまってもいいんですが、今回は事前に市販のラジコンの分解を行ってみます。

・ラジコンに熱中していた10年前に、いったい何が欲しかったのか?

・ラジコンの制御はどんな感じなのか?

・今回どんなラジコンを作りたいのか?

そんなところをうまく思い出し、ネタを練っていければな~と思います。

分解調査するラジコンを決める

まずは分解するラジコンとして、以下のものを選びました。

ちょっと失礼な言い方ですが、ほどほどの性能で「物足りない感」がある、ぐらいのラジコンです。

当時やりたかったことを思い出すためにも、ちょっとお子様向けスペックのラジコンを選びました。

ちなみにこのラジコン、たぶん2000年ごろに爆誕したガキなら知らぬ者はいない、株式会社 C.C.P.製品で、確か10年前もありました。

(当時はスロットルを可変にする機能はなかった気がします。)

いまだにAmazonに在庫があることにちょっと驚きました。

(人気製品だからか、まだ生産は継続されているっぽい模様)

ちなみにですが、C.C.P.さん、2006年に株式会社バンダイの完全子会社になったようです。

加えて商品一覧の更新を見るに、昔ほどのラジコン事業はやってないみたいです。。。。マジかよ。。。。

Gバウンドとかダートショットとか、DG-Masterシリーズとか、結構気に入っていたのも多かったんですけどね・・・

ちょっとだけ希少な感じがしてもったいない感がありますが、ガンガン分解していきます。

現状のスペック、雰囲気の確認

分解前に体感でわかるスペックを記録しておこうと思います。

今回のラジコンですが、電池6本、9Vで動作します。

最高時速は公称値で 14km/h 程度となっています。

気になる実際の実力は以下の通り。

う~ん。。。。

子供向けなのでこんなもんだろうな~という感じなんですが、やっぱりこう、今一つ迫力が足りないんですよね。

子供向けなので仕方がないのはわかってるんですが、なんというかこう、もうちょっと、ねぇ。。。

ロマンが欲しい。

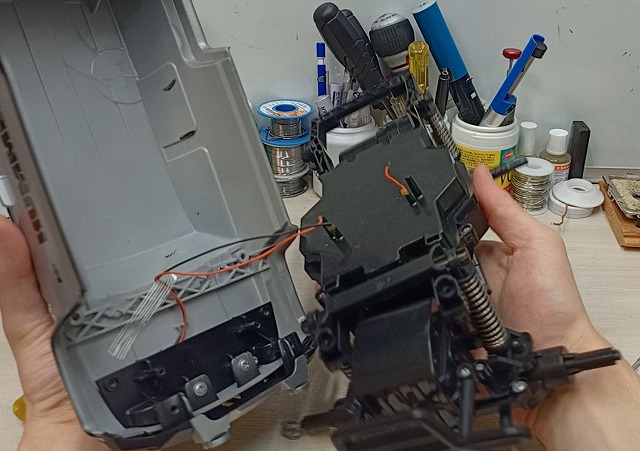

分解:筐体やメカの構造を調べる

動作確認が終わったところで、早速分解していきます。

外側から分解していくので、メカの構造から確認していきたいと思います。

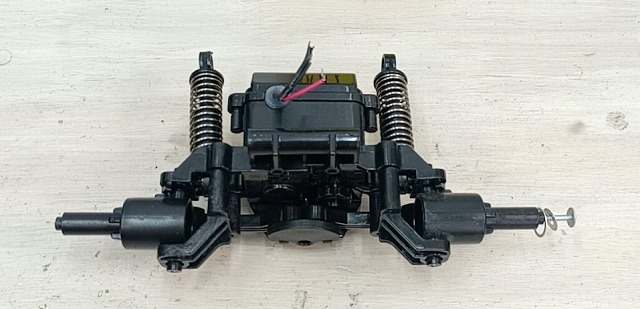

足回りの確認

タイヤを外した状態は下記のようになっていました。

足回りを少し確認してみたのですが、とくにボールベアリングなども使用されておらず、そのままプラスチックの部品でこすりながら回っているようです。

さすがにこの価格帯のラジコンでボールベアリングは使ってないだろうなぁ~とは思いましたが、やはり、という感じです。

高回転化したら溶着すると思います。

筐体の上部には線が2つ生えていて、一方はアンテナ線、一方は正面のLEDライトへつながっていました。

リアサスペンションはモータや駆動軸、ギヤが一体になったユニットが直接動く構造になっていました。

一端が長ネジで止められており、そこを支点として動くような構造です。

現物の車のサスペンションの方式から選ぶとすれば、トーションビームが一番近いかもしれません。

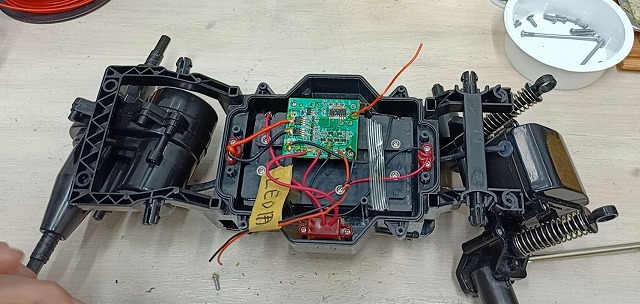

蓋を開けてみると以下のようになっていました。

中心に制御基板と電池ボックスが入っています。割とスカスカです。

このラジコンは水道で丸洗いできる(生活防水)を謳っています。

フタやスイッチ、配線の結合部分にはパッキンやゴムパーツが使用されていました。

電池ボックス部分にもしっかりシリコンのパッキンが埋め込まれています。弁当箱みたい。

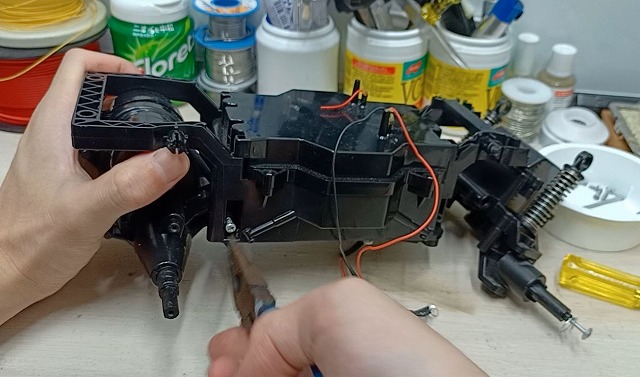

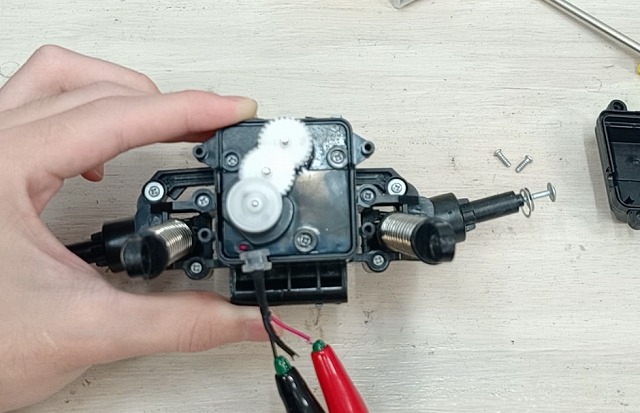

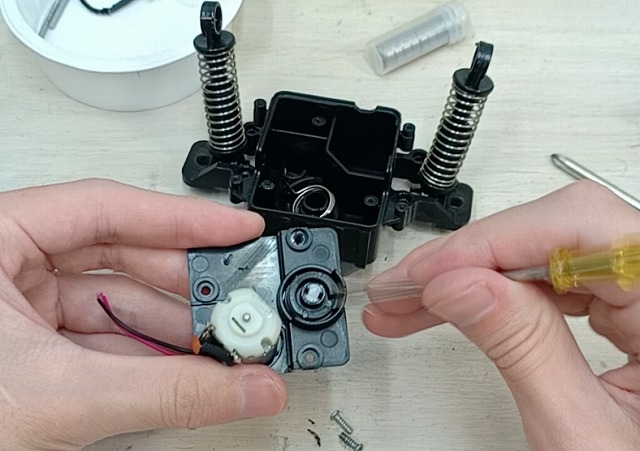

スロットル用2段変速ギヤボックスを分解

次はギヤボックスを分解していきます。

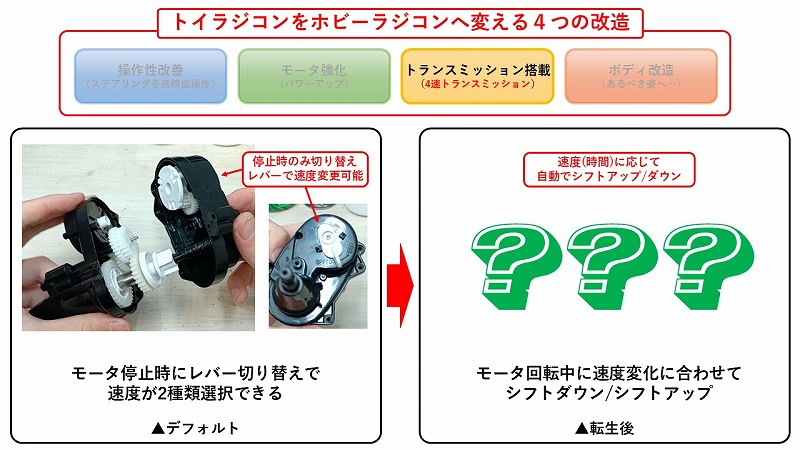

このラジコンに使用されているギヤボックスは以下のように側面にレバーがあり、角度を変えることでギヤ比を変更することが可能です。

制御側は何も変えずにギヤ比を2段階切り替え、高いほうがエコモード、低いほうが通常モードとしている模様。

モータの負荷電流を変えてランタイムを調整しているみたいです。

側面の小さな蓋を開けるとモータが確認できます。

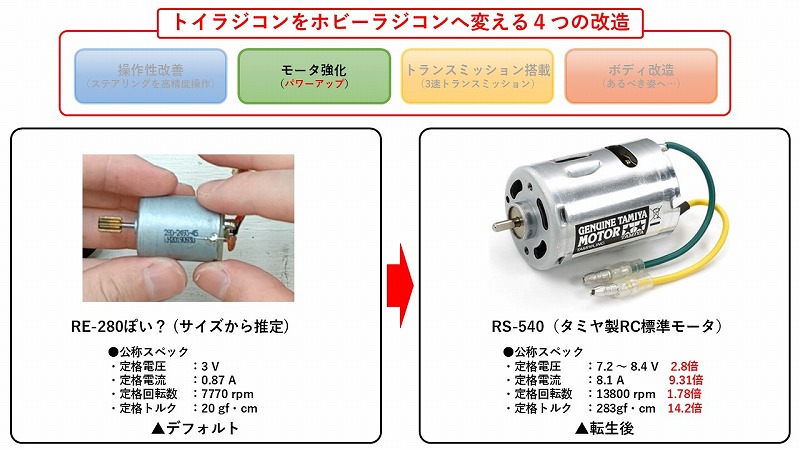

推測ですが、モータはサイズ的にRE-280あたりかな~といったところです。

外のキャップの雰囲気から結構大きめのモータが入っているかと思ったんですが、想像以上に小さいですね・・・

ちなみにタミヤのホビーラジコンの標準モータと比較してみると以下の画像ぐらい違います。

ギヤボックスを開いてみると以下のようになっていました。

変速の仕組みですが、ギヤの接続位置をレバーに連動して変えていました。単純です。

下記の赤枠の部分が外側のレバーと固定されており、この部分全体が動きます。

動きはかなり渋く、力を入れないと切り替わりません。

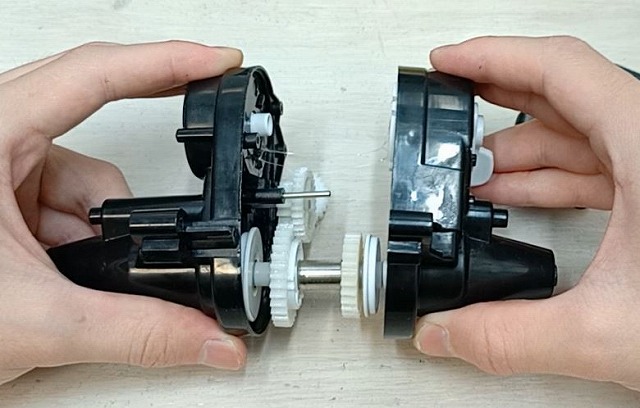

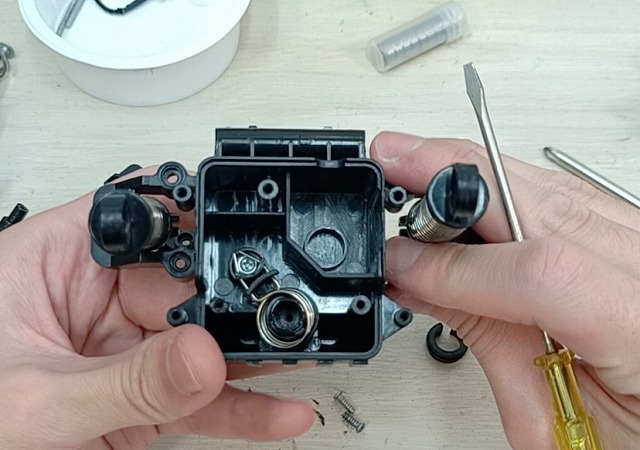

ステアリング用ギヤボックスを分解

続いてステアリング用のギヤボックスも分解してみます。

実は今回はステアリング用のギヤボックス再利用しない予定なのですが、構造は知っておきたいので分解してみます。

外観は以下のような感じ。

ステアリング操作を行うためのロットの中心に、偏心する部品が取り付けられています。

蓋を開けてみると以下のようになっていました。

4段減速機構があります。

ピニオンギヤには何やら不思議な形の部品がついていますが、これは遠心クラッチ機構です。

電圧をかけてモータを回転させてみると、下記のようにステアリング操作ができます。

ピニオンギヤは高速で回転していますが、次段、次次段のギヤは回転していません。

今まで分解してきた感じ、安価なトイラジコンで採用されているステアリング操作方法は下記の2種が多いです。

・電磁石式(小型なラジコンに多い印象)

・遠心クラッチ式(そこそこのサイズ感、オフロード製品、安価)

ステアリングを切っている最中に、「ジ~~」と音が鳴り続けてる&角度調節ができないものは、すべて遠心クラッチ式かな~と思います。

モータはFA130相当のモータが使用されていました。

内部にはステアリングを中心位置に戻すためのバネが設けられています。

このタイプのステアリング機構を持つラジコンは、電池がなくなってくるとハンドルの切れ角が小さくなってくる傾向がありますが、これはモータの回転数が下がってばねを十分に押し返せるだけの駆動力がなくなるためです。

下部は以下のような感じでした。

この機構は結構扱いにくいので、そのまま廃棄かな~と思います。

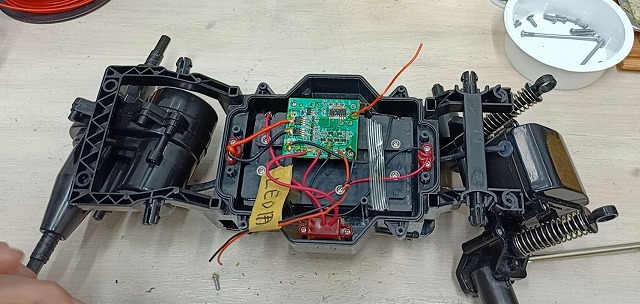

分解:回路構成を調べる

次は回路を確認していきます。

先ほどの分解画像で、機体の中心にある緑色の板が制御基板になります。

今回分解したラジコンには1枚だけでした。モータも普通のブラシ付きモータのため、線が伸びて前後のモータに接続されているだけです。

思ったよりもかなり小さいです。適宜線をカットしながら取り外していきます。

今回のラジコンに入っていた基板は、幸いなことに2層基板でした。

これなら簡単に回路構成を確認できます。(4層は中間層がベタGNDなことが多いのでまだまし、それ以上の多層は厳しいです・・・・)

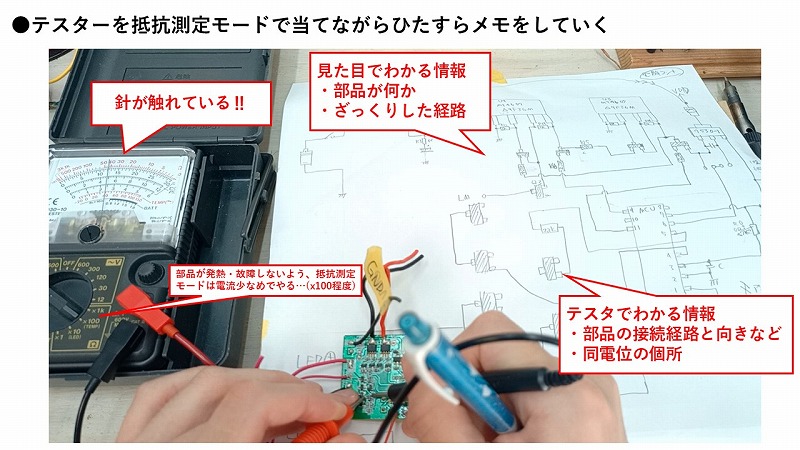

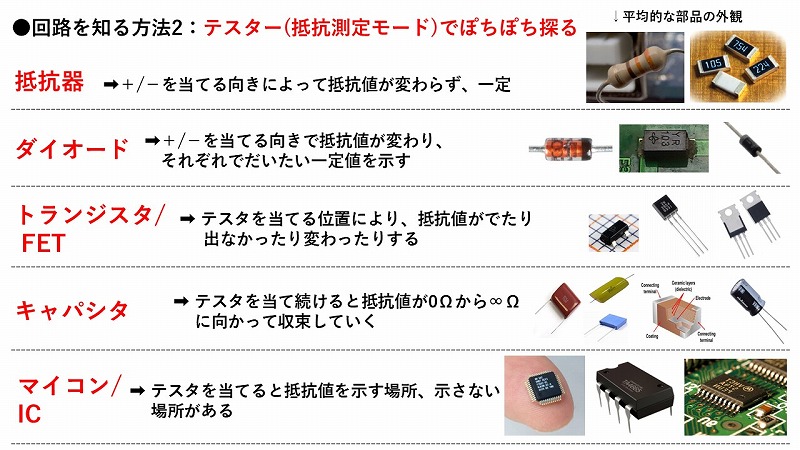

回路の確認方法

回路の確認方法ですが、見た目のパターンとテスタでの導通チェックを行う方法でやってみました。

個人的には大体この方法で行けるかな~という印象です。

今回使用したテスターは抵抗測定モードの時で電流を4段階調節できるんですが、これってダイオードやトランジスタ、FETのチェックをする際はどこに設定すべきなんでしょうか・・・・

大した電流は流れないはずですが、舌で舐めるとビリビリ感じるので思ったよりは電流流している気配があるんですよね。

正直どこまでやったら壊れるかとかがわからない・・・

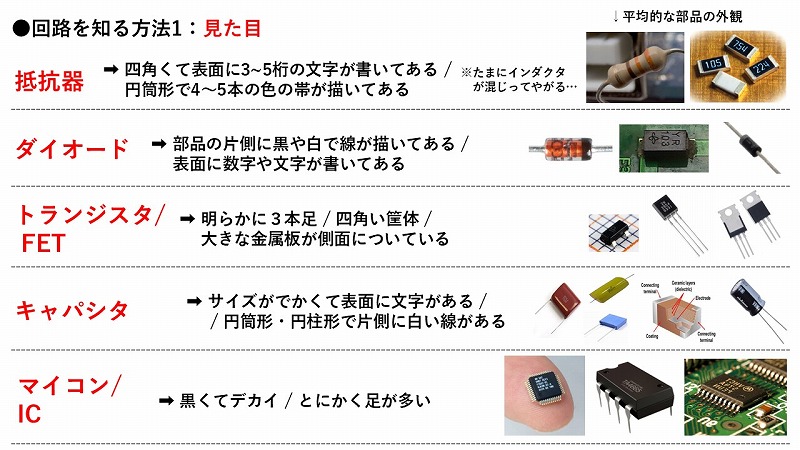

回路をチェック作業ですが、僕の場合は下記のような基準で読んでいます。

部品の特性からちゃんと考えたら、もっと良い方法があるのかもしれませんが、とりあえずこのぐらい大雑把な感じでも読めます。

正直FETとトランジスタは素子単体で見分けがつかないことが多いですが、制御端子(ベース or ゲート)に接続されている抵抗の値を比較すると案外わかったりします。

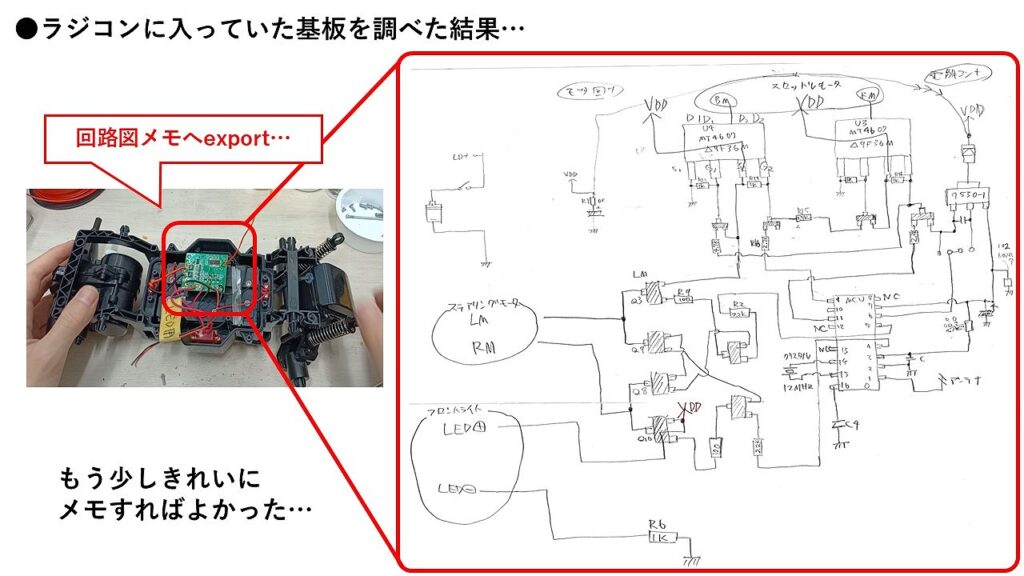

回路のチェック結果...

読み取った回路図を紙に書き写し、改めて確認を行ってみます。

玩具などに使用されている基板は DIP部品 が多かったり、2層基板だったりすることが多いので、割と簡単に回路を把握できます。

幸い、今回は無事確認できました。

今回の回路図全体のメモは以下のようになりました。

部品点数は少なかったですが、部品の下側にパターンを引いている箇所が多く、結構確認するのが大変でした。

学生時代にアルバイトで「部品下にパターン引くのやめてください」と指摘されたことがありますが、よくわかりました・・・

確かに確認がめんどくさい・・・(あの時はごめんなさい...)

抵抗の定数に関しては周辺の部品との接続でインピーダンスが変わってる可能性があるので参考レベルです。

基本的に分圧で小さくなる方向に変化するので、この回路図の値より大きいことはないかな~と思います。

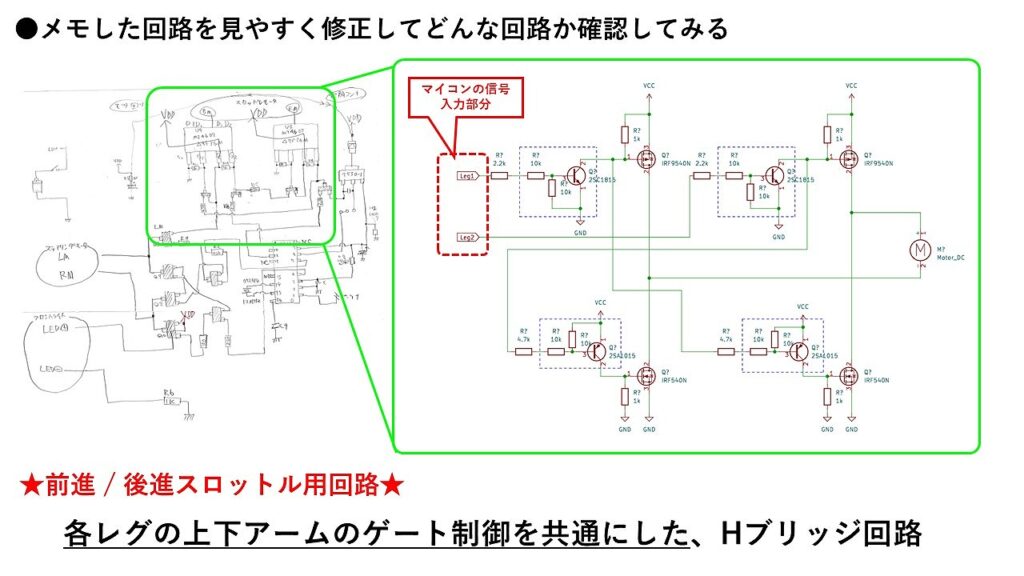

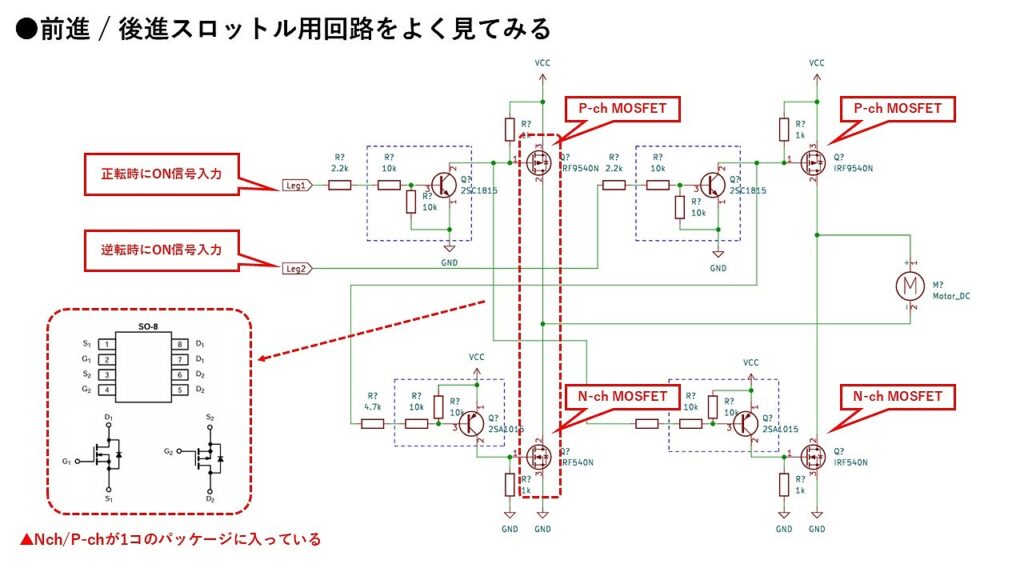

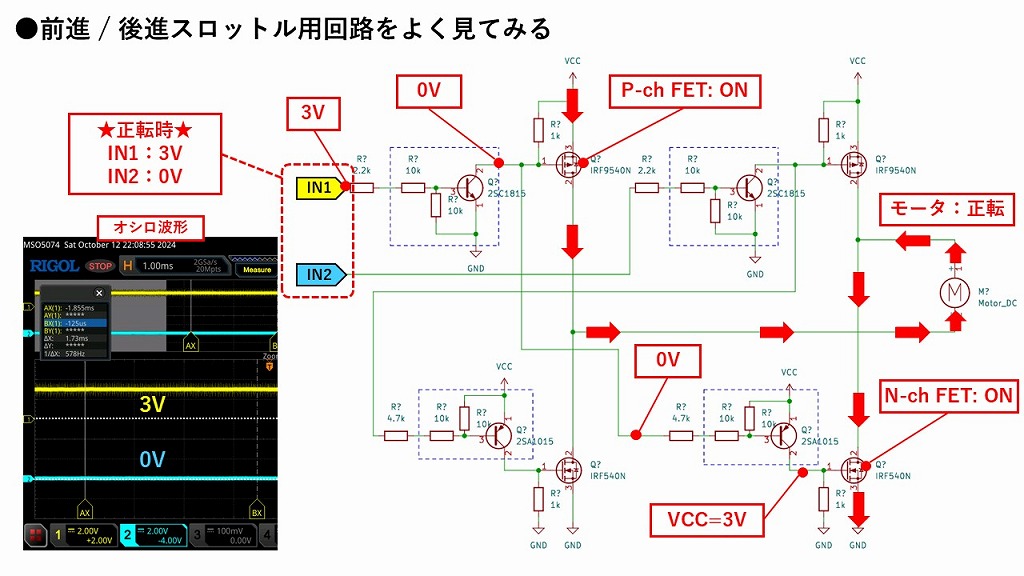

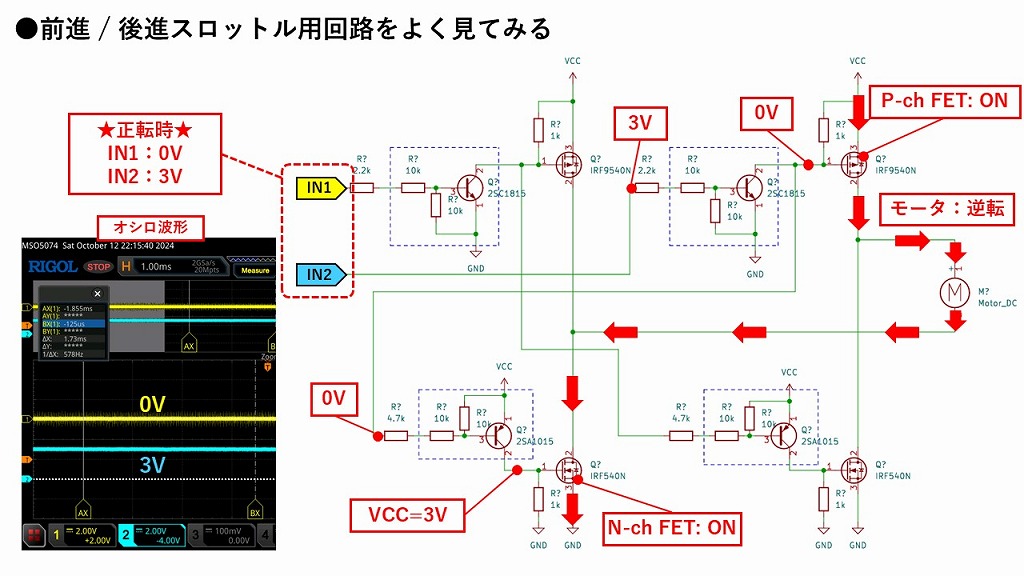

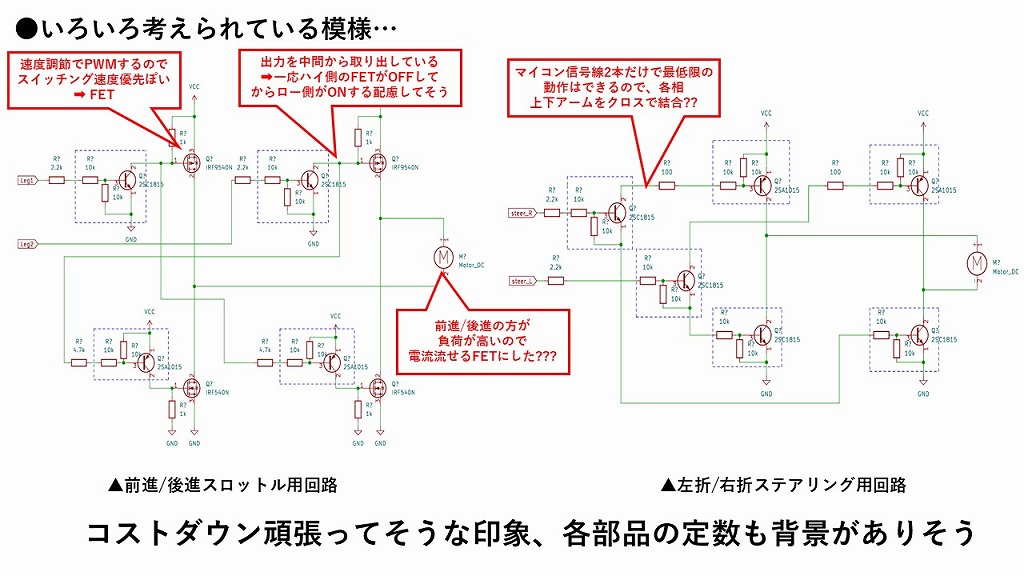

スロットル(前進/後退)用モータの駆動回路

手書きのメモだと見ずらいので、以降はKiCADで回路図化して確認を進めます。

配置だけ確認したいので、定数は適当に設定しています。

まず、前進/後進用のスロットル回路ですが、一般的なHブリッジ回路となっていました。

今回の回路は電流値が数A程度とそこまで高くないためか、ハイ側にはP-ch MOSFETが使用されていました。

一般的にPMOSはON抵抗が高いことのほかに、値段が高いことが課題に挙げられますが、今回のようにインバータのバス電圧や電流値が小さく、速度も求められないなら、ゲートドライバを使わないPMOS-NMOSのプッシュプル構成のほうがお得、という判断なのでしょう。。。

一応このPとNは2つでセットになっているパッケージICが使われていました。こういうタイプは結構安価なのかも。

個人的に自作は単体のディスクリートが一番だと思っている派なので、あんまりこういうのは買ったことないですね・・・

一応PとNの2つのFETをプッシュプルにするか、単独で使うかはユーザーが選べるみたいです。

各FETのゲートは二つのレグの上下アームをクロスするように結合されており、2つの信号だけで正転/逆転をコントロールできるように作られていました。

片方のレグだけで動かすケースはないので確かにこれで十分ですね。。。コストダウンを感じます。。

今まで学校の授業や研究室で回路を幾度となく見てきましたが、こういう市販品と比較してみるとなかなか面白いです。

教育や研究用の回路はだいたい自由度を高めるために(無駄に)金がかかってるんだな~と思いました。。。。。

学生時代は実験のたびに1つ2000円以上する素子を複数個壊したり、新しい実験のために壊れてないのに捨てたりしていました・・・

学生時代は研究費だしこんなもんだろうな~ぐらいにしか思ってなかったですが、自分で買おうと思うとすごい贅沢になってまう。

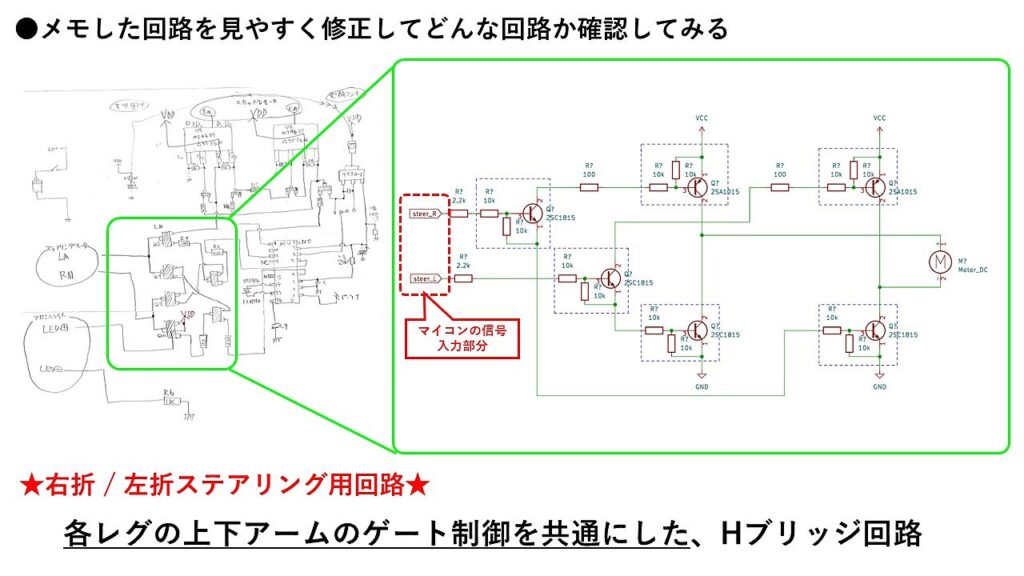

ステアリング(左折/右折)用モータの制御回路

次はステアリング操作用のモータを制御している回路を確認してみます。

使用されている部品が異なるものの、スロットル用と同じく2つの信号だけで正転/逆転を制御できる構成となっていました。

スロットル用の回路とステアリング用の回路を比較してみると、以下のような違いがありました。

ステアリング用のモータはONかOFFのみでスイッチングしないためか、トランジスタが使われているようです。

表面から型番判別できなかったので、もしかしたらFETかも・・・・

電流もスロットル用のモータほど流れないことは明確だからか、サイズがとても小さいです。

今回の回路では正転時と逆転時でそれぞれ対角線にあるFETがPWM、またはベタONするだけですが、前進と後進を素早く切り替えたときはハイ側のFETが完全にターンOFFする前に別の層のロー側のFETがONしてしまう可能性があります。

一応この対策として、ハイ側のFETのゲート駆動回路の出力をロー側のゲート駆動回路の入力として使うことで対応しているようです。

(立ち上がりタイミングをずらしてる模様。)

ソフトウェアの動作を確認する

だいたいハードウェアの構成はわかったので、次はソフトウェアの動作を確認していきます。

スロットル用モータのPWM制御を確認する

このラジコンの仕様ですが、下記のようにスロットルの倒し加減に応じて速度調節ができることが明言されています。

言わずと知れた、「PWM制御」というやつです。

このあたりの仕様をすこし細かく見ていきたいと思います。

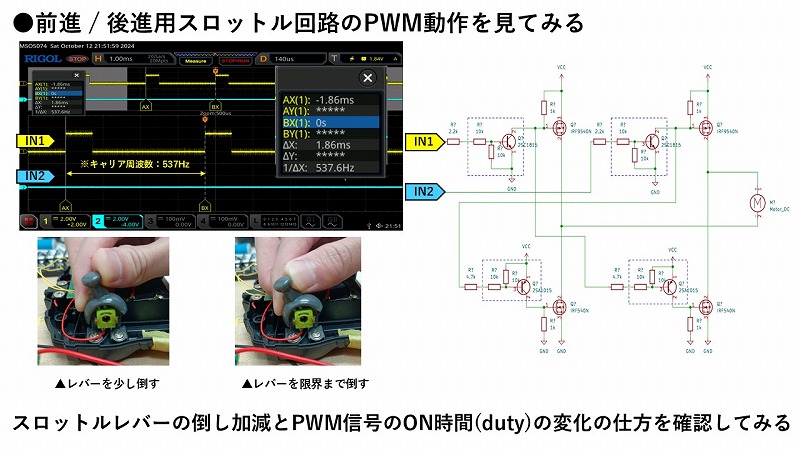

今回は回路のゲート信号である、IN1とIN2の信号を確認してみます。

まず適当にスロットルレバーを倒してモータを回転させてみると、以下のような波形が表示されました。

キャリア周波数は537Hzになっているようです。

マイコンの設定の制約なのか、だいぶ中途半端な気がしますが、とりあえず回転を変えてもいっていだったのでこれがキャリア周波数といって問題ないと思います。

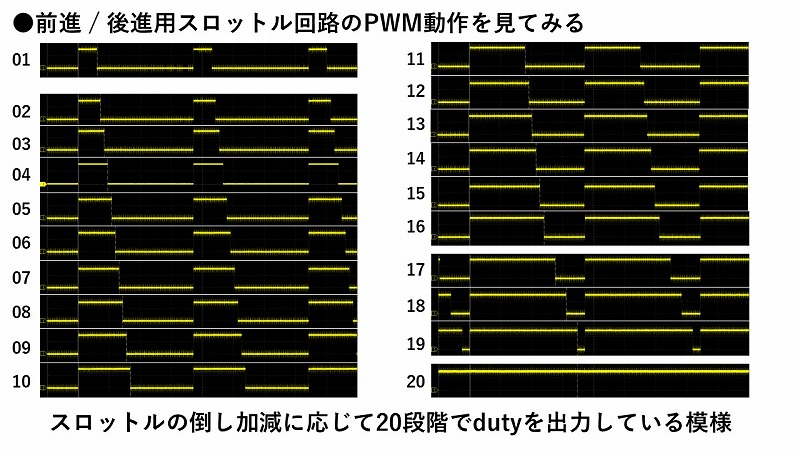

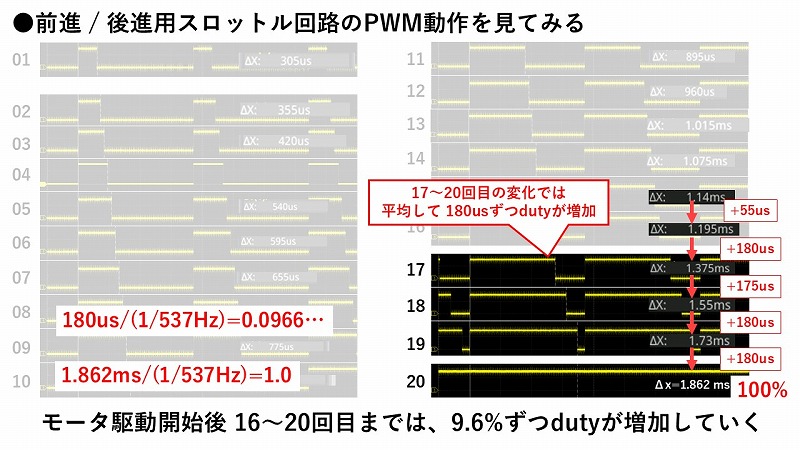

ここで、スロットルレバーを少しずつ倒していきながら、停止時から全速時まで回転を変えて波形を確認してみます。

全体としては下記のような変化になりました。

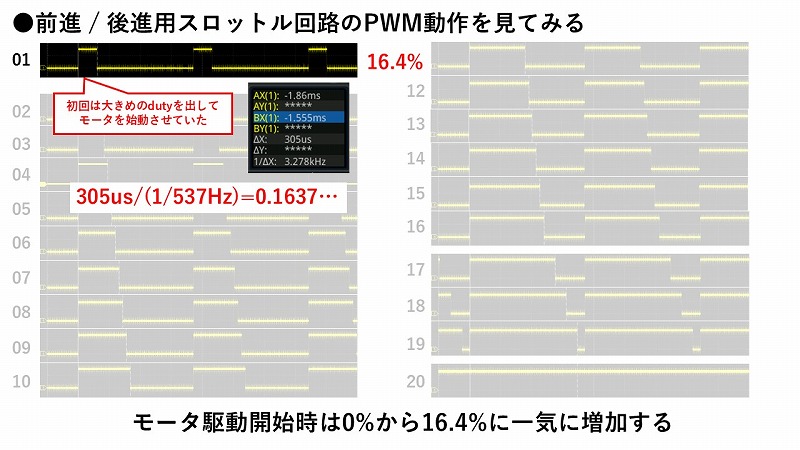

上記の結果について、詳細を確認してみます。

まず初回のdutyは下記のように16.4%となりました。

スロットルレバーを微調整しても、これより下のdutyは出力されませんでした。

モータが回転できて、ラジコン全体でゆっくり前進できるdutyの下限値が、この値になっているのかな~と思います。

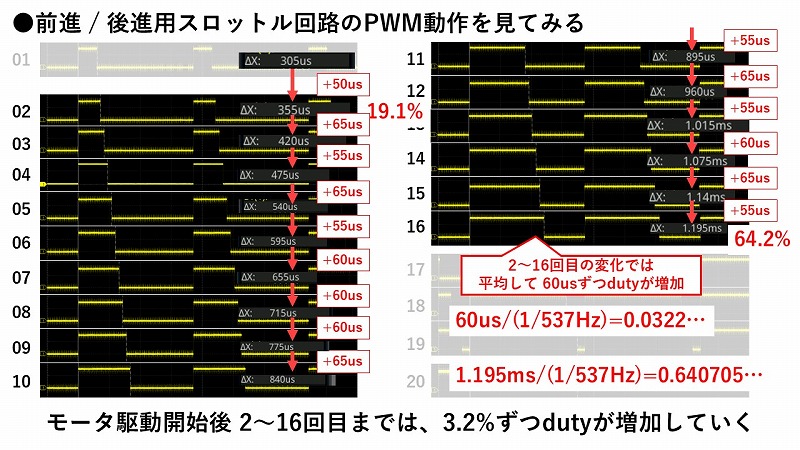

その後もスロットルレバーを倒していくと、02 ~ 16 段階 までは、平均して 3.2% ( 60us )ずつdutyが上昇していくことがわかりました。

そして 17 ~ 20 段階 までは、平均して 9.6% ( 180us ) ずつ dutyが上昇していくことがわかりました。

後半のduty上げ幅が大きいのは操作者に加速感をわかりやすく伝えるため、といったところでしょうか?

(人間は比例より指数関数的な反応の方があっているらしいので、それに合わせた配慮でしょうか?音量ボリュームに使われるAカーブ可変抵抗のような・・・聴覚だけかもしれませんけど・・・)

今回は前進する際にPWMされるIN1の波形を確認してみましたが、後進時のIN2も同じ仕様でPWM出力されていました。

駆動周りのPWM制御はこれで全部のようです。

スピーカーとしてのPWM制御

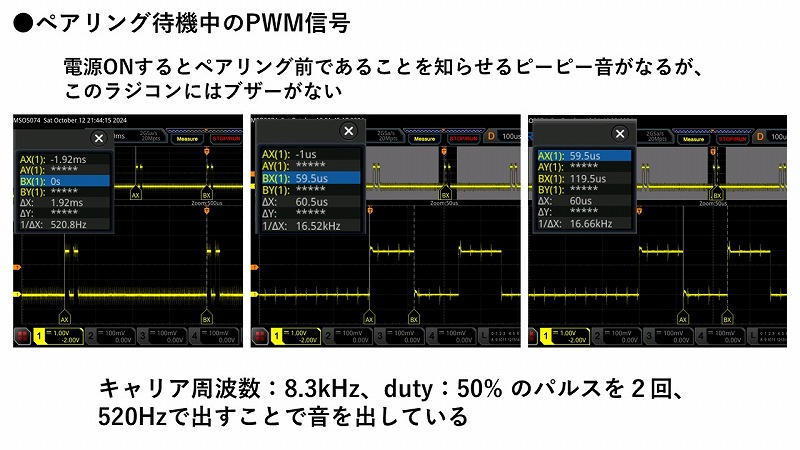

この他のPWM制御として、ペアリング中であることを知らせる機能があります。

このラジコンは本体とリモコンの通信が成立するまでモータからブザー音を鳴らす機能があります。

ですがブザーは搭載されていません。

これについては下記波形のように短いパルスを短周期で2回出すことで、モータを振動させて音を出しているようです。

こういうこともできるんですね・・・・勉強になります。

ステアリング用モータのPWM制御

ステアリング用のモータですが、こちらは波形上でPWM制御していないことがわかりました。

遠心クラッチ式のサーボの時点で角度調整ができないので、モータの回転数を調節する意味はないです。

こちらはシンプルに電流を流す方向を切り替えているだけでした。

特に確認はしません。

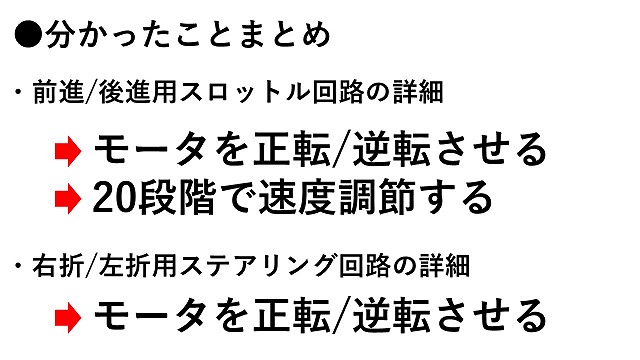

ソフトウェアの動作 まとめ

ソフトウェアの動作をまとめてみます。

全体としては、以下のようになりました。

結論、非常にシンプルでした。

改造内容の方針決め

分解を通して、大体の構成、やりたいことがざっくり決まりました。

指針として、まず下記を目指します。

あえて複雑にする。

個人的な意見ですが、トイラジコンで飽きてしまう理由は「シンプルすぎること」だと思います。

どれだけ面白いギミックがあったとしても、基本子供向けなので「壊れない」「大量生産のためにコストがかからない作り」を優先されている気がするんですよね。。。。

なので今回は全く逆の指針で作り直すことにしてみます。

改造内容を考える①

次は具体的に入れる機能を考えてみます。

まず一個目です。

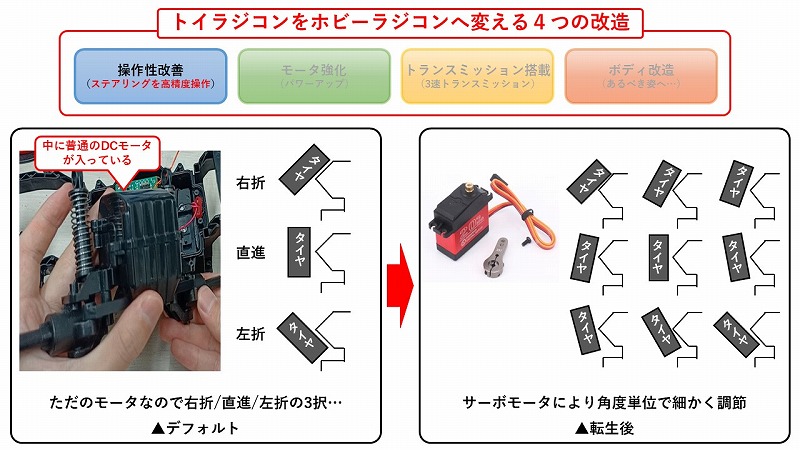

ステアリング操作をちゃんとしたサーボモータに置き換えます。

最初に乗せた動画を見るとわかりますが、舵角調整できないのでラジコン自体がふらつきます。

これだけでチープ感出る+あんまり凝った動作ができなくなるので、置き換えはMUSTでしょう。

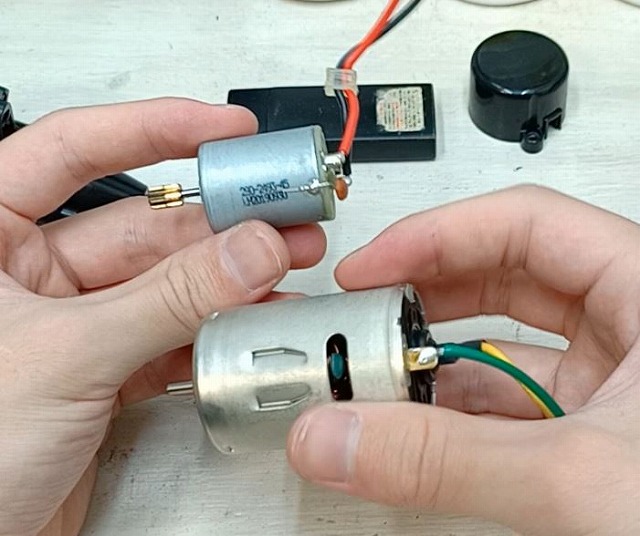

改造内容を考える②

2つめはモータ。

でっかいやつに換装します。

今回はタミヤ製ホビーRCに標準付属してくる、ノーマルモータを選びました。

いまのままだと出せる躍動感に限界があるので、ぐっとハイパワー化します。

回路基板は使いまわせるかな~と思っていたんですが、モータ変更に伴って回転数、電流値、工藤電圧が大きく変わってくるので、新規で作らないとダメそうです。。。

今回もKiCADで地味な基板を設計したいと思います。

改造内容を考える③

3つはトランスミッション。

やっぱりロマンといえば変速でしょう。

特に性能や速度アップが期待できるわけではない、というか駆動ロスを増やした分だけ遅くなるのですが、どうしても走行中に変速するラジコンにしたいので、トランスミッションを搭載します。

今回は3Dプリンタでメカ部品を設計し、走行中に変速が可能なギヤボックスを設計します。

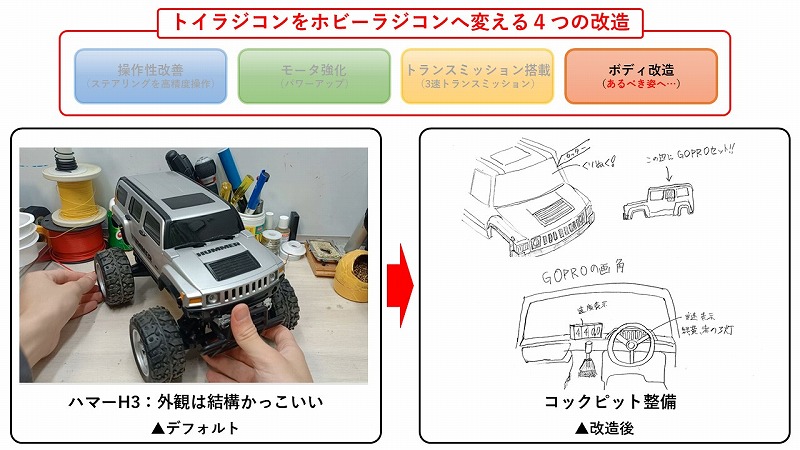

改造内容を考える④

4つめはボディ作成。

子供のころにラジコンにカメラをのせて動画撮影をしたことがあるんですが、これ結構楽しいんですよね。

正直無駄の極みではあるのですが、カメラにちょっと引きでミニチュアな風景が映るのが好きだったりするので、やります。

とりあえず①~④を完遂できれば、及第点としたいと思います。

まとめ

今回は調査とネタ決めで、いったん区切りをつけようと思います。

次回はトランスミッションの設計から始めます。

それでは、また。